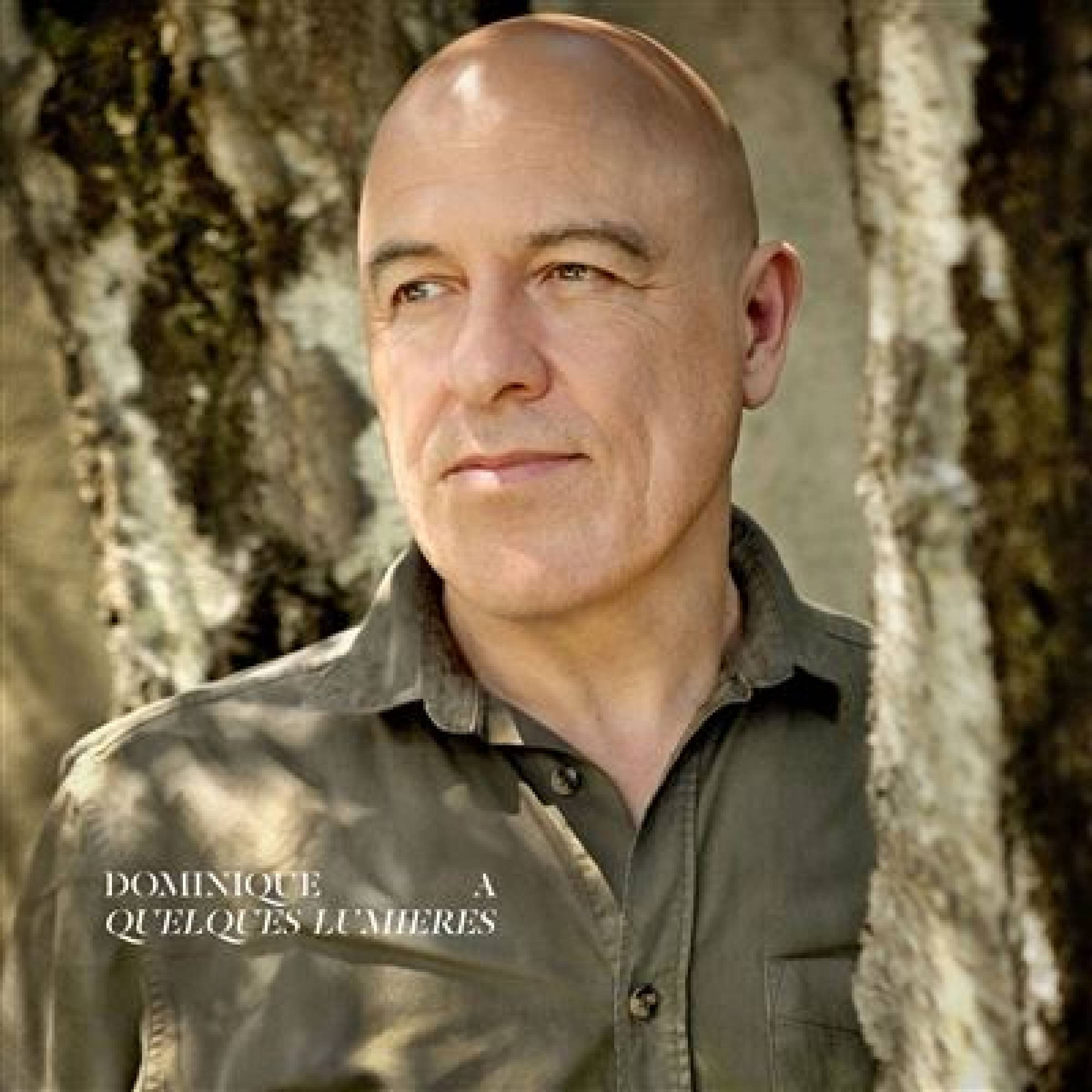

Tout va décidément vite. A peine vieux d’un mois, mon disque fait sa vie, je ne saurais que bien plus tard comment les gens l’ont reçu, si finalement, ils en ont eu envie. Pour l’instant, je recense avec plaisir les moult phrases bien intentionnés à son/mon égard, mais comme à l’égard de tant d’autres choses. Il y a un ami : le temps, le grand trieur, l’élagueur de superlatifs. Il nous dira, et ce sera brutal, ou réconfortant. Et le rôle, bénéfique qu’auront joué feu l’industrie du disque et les médias officiels dans l’histoire, pèsera finalement peu dans la balance.

Plus jeune, j’ai chéri des disques rares que je n’avais pas. La difficulté, du fin fond de mon bled briard, de me les procurer, me les rendait évidement précieux, leur absence leur donnait une aura que les disques possédés n’avaient pas, n’avaient plus. Aujourd’hui que ce rapport aux disques a changé, que la chasse au(x) trésor(s) aboutit si vite qu’elle n’a pas le temps de parer les objets voulus d’une mythologie, pour la simple raison que l’objet est remis en cause, la durée de vie des disques, comme celle des livres et des films, s’est brutalement rétréci, nous avons à peine besoin du temps et pour les découvrir, et pour les juger. Seule importe la disponibilités des choses. Mais ce n’est pas parce qu’on mange plus et plus vite qu’on digère moins longtemps. Le temps est toujours là, quoiqu’on en dise, y compris dans le domaine de la musique populaire qui, en dépit de tous ses efforts, n’a pas su le nier. Beaucoup, finalement, n’ont pas l’intention durer dans ce domaine. Ils savent trop ce qu’ils font, même si ce n’est qu’au fond d’eux-mêmes, et que le temps, loin de rendre plus tard justice à leurs faits d’armes, ne fera que les enfoncer, que pointer un doigt dédaigneux ou vengeur sur toutes les atrocités commises en do, en ré, en mi, en fa, en sol, en la, en si. Qui, chacune de ces notes s'offrent en martyres à ceux qui se rêvent éphémères, papillons du show-business venus vite butiner qui la fraîche, qui un parfum de gloire, mais qui ne savent pas, tout papillons qu’ils sont, qu’ils devront longtemps porter la croix de leur prétendue inconséquence, qu’on la leur renverra à la face, même en un temps où ils se croiront oubliés, « ah, vous êtes donc celui qui il y a 20 ans produisit cette fiente », et alors la richesse éventuellement accumulée suffira-t-elle totalement à compenser la honte ? Aujourd’hui que nous avons accès égal, sur le net, au bon grain et à l’ivraie, que le monde du disque survive ou meure, il faudra, il faudrait attendre pour juger de ce qui, à contrario, vise à une certaine permanence. Et c’est là où en somme les époques se rejoignent. Même dans les périodes où nous prétendons ne pas avoir besoin d’un temps autre que le temps présent, le temps travaille, et qu’importent alors le contexte, l’économie, les contrats rendus aux artistes « sous-performants » (Alain Levy, PDG d’EMI), pour des œuvres qui ne demandent rien tant que du temps pour se voir ou non reconnaître une valeur ?

Il est cependant des fois, où le temps n’a pas besoin de bosser, où la messe est dite, où la poussière ne ternira pas l’éclat initial du meuble, parce que la lumière, de toute façon, est à l’intérieur. Ainsi, de la pléthore de disques français débarqués – c’est le mot – ces temps derniers, un seul peut prétendre à la petite éternité – « avant que tout vienne à sauter » aurait dit Manset - : « le Crèvecœur » de Daniel Darc, son grand œuvre. Comme de bien entendu, c’est au moment où je sors un disque très arrangé que je m’amourache d’un dont le dépouillement souligne tous les charmes, toute la belle évidence (n’en déduisez rien pour la suite pour autant). Disque de rencontre, de réconciliation avec soi-même via le regard d’un autre. Je me souviens d’une soirée d’été il y a cinq - six ans, avec des camarades, autour d’un barbecue et d’un

Il est cependant des fois, où le temps n’a pas besoin de bosser, où la messe est dite, où la poussière ne ternira pas l’éclat initial du meuble, parce que la lumière, de toute façon, est à l’intérieur. Ainsi, de la pléthore de disques français débarqués – c’est le mot – ces temps derniers, un seul peut prétendre à la petite éternité – « avant que tout vienne à sauter » aurait dit Manset - : « le Crèvecœur » de Daniel Darc, son grand œuvre. Comme de bien entendu, c’est au moment où je sors un disque très arrangé que je m’amourache d’un dont le dépouillement souligne tous les charmes, toute la belle évidence (n’en déduisez rien pour la suite pour autant). Disque de rencontre, de réconciliation avec soi-même via le regard d’un autre. Je me souviens d’une soirée d’été il y a cinq - six ans, avec des camarades, autour d’un barbecue et d’un  ghetto-blaster, et d’un single de Frédéric Lo (maître d’œuvre de Crèvecœur) qu’un convive un peu éméché avait fait voler par-dessus le mur du jardin en riant aux éclats. Ça m’avait choqué, parce que je trouvais que c’était très méprisant pour le travail d’un tiers alors inconnu et indubitablement sincère, et dont le peu que j’avais entendu ne me semblait pas mériter pareil traitement. Aujourd’hui, je me dis que le disque de Daniel Darc, c’est un peu celui de Frédéric Lo, qui revient à la gueule de mon camarade, « comme un boomerang », tiens.

ghetto-blaster, et d’un single de Frédéric Lo (maître d’œuvre de Crèvecœur) qu’un convive un peu éméché avait fait voler par-dessus le mur du jardin en riant aux éclats. Ça m’avait choqué, parce que je trouvais que c’était très méprisant pour le travail d’un tiers alors inconnu et indubitablement sincère, et dont le peu que j’avais entendu ne me semblait pas mériter pareil traitement. Aujourd’hui, je me dis que le disque de Daniel Darc, c’est un peu celui de Frédéric Lo, qui revient à la gueule de mon camarade, « comme un boomerang », tiens.

Pour les autres, time will tell. Cela étant, dans la rubrique « oui, c’est un ami », je persiste et signe en qui me concerne « Quelqu’un quelque part » de Pierre Bondu. Je ne croyais pas jusqu’à il y a peu au labeur dans la pop, je ne jurais que par le passif, ce qui vous modèle malgré vous, et le premier jet. Pierre Bondu est un laborieux, avec un passif, une épaisseur : c’est beau. Je pense que vous passerez par ailleurs sans peine de mes observations sur le Miossec, le Manset et le Delerm, que j’aime et écoute tous trois avec plaisir, dans un bel élan œcuménique, que je vous laisse le soin de juger suspect ou non. Juste deux petites remarques : surpris d’être encore

Pour les autres, time will tell. Cela étant, dans la rubrique « oui, c’est un ami », je persiste et signe en qui me concerne « Quelqu’un quelque part » de Pierre Bondu. Je ne croyais pas jusqu’à il y a peu au labeur dans la pop, je ne jurais que par le passif, ce qui vous modèle malgré vous, et le premier jet. Pierre Bondu est un laborieux, avec un passif, une épaisseur : c’est beau. Je pense que vous passerez par ailleurs sans peine de mes observations sur le Miossec, le Manset et le Delerm, que j’aime et écoute tous trois avec plaisir, dans un bel élan œcuménique, que je vous laisse le soin de juger suspect ou non. Juste deux petites remarques : surpris d’être encore  touché par Manset, par le ressassement morbide et sinistrement égal à lui même, et mention spéciale au morceau « que ne fus-tu » pour son titre cocasse et sa folie douce qui fait Casthélémis croiser un fer épileptique avec Daniel Johnston; quand à Vincent Delerm, concernant l’infamant Sticker bobo qui lui est accolé, qui a inventé et qui utilise à loisir ce terme, aussi horripilant et faux derche que celui, dans un autre domaine, du politiquement correct, sinon des gens qui ont le dégoût d’eux mêmes et de leurs origines, et cherchent à s’en dédouaner par le sarcasme ?

touché par Manset, par le ressassement morbide et sinistrement égal à lui même, et mention spéciale au morceau « que ne fus-tu » pour son titre cocasse et sa folie douce qui fait Casthélémis croiser un fer épileptique avec Daniel Johnston; quand à Vincent Delerm, concernant l’infamant Sticker bobo qui lui est accolé, qui a inventé et qui utilise à loisir ce terme, aussi horripilant et faux derche que celui, dans un autre domaine, du politiquement correct, sinon des gens qui ont le dégoût d’eux mêmes et de leurs origines, et cherchent à s’en dédouaner par le sarcasme ?

Un peu de mal, avec toutes ces grenouilles emballantes, à écouter de l’anglais ces temps ci, à part le forcément mirifique coffret posthume de Johnny Cash, le folk dépoussiéré de Laura Veirs sur « Carbon Glacier », le très onirique « Summer make good » de Mum (malgré une voix féminine superlativement gnangnan), et puis cette chanson de Divine Comedy, « Our mutual friend » synthèse éclatante de TOUT ce qu’on peut attendre d’une chanson. On peut toujours se barrer dans l’écriture d’une chanson, invoquer les limitations de durée pour emprunter des voies de traverse plus ou moins poétisantes, avec lesquelles la nécessité de concision n’est plus un souci, il  n’empêche, dès qu’un se pointe avec une histoire, une matière narrative impeccablement menée, où la note semble être en extension du mot et vice-versa, on touche là à ce que la chanson, le genre, peut offrir de plus prenant, de plus ténébrant, histoire de caser un mot précieux qui parle. Ça m’a pris d’un coup, j’étais à me raser, les cordes de cette chanson déroulaient leur motif final obsédant, j’ai été submergé, imprévisiblement, je me suis retrouvé à sangloter comme un gosse, rasoir en main, moi qui ne pleure jamais sur la musique. Ne pas accorder forcément de crédit à toutes les larmes, ne pas considérer en art l’échelle de Richter lacrymale comme un critère de jugement fiable, mais quand même… Glad to be sad, définitivment. Et je l’ai lu, il la dit : les deux minutes finales et orchestrales de ce cette chanson sont ce dont le gringalet est le plus fier dans sa carrière : venant d’un égocentrique de son acabit, je trouve assez beau cet aveu, cette fierté pour un moment de musique où il ne chante pas.

n’empêche, dès qu’un se pointe avec une histoire, une matière narrative impeccablement menée, où la note semble être en extension du mot et vice-versa, on touche là à ce que la chanson, le genre, peut offrir de plus prenant, de plus ténébrant, histoire de caser un mot précieux qui parle. Ça m’a pris d’un coup, j’étais à me raser, les cordes de cette chanson déroulaient leur motif final obsédant, j’ai été submergé, imprévisiblement, je me suis retrouvé à sangloter comme un gosse, rasoir en main, moi qui ne pleure jamais sur la musique. Ne pas accorder forcément de crédit à toutes les larmes, ne pas considérer en art l’échelle de Richter lacrymale comme un critère de jugement fiable, mais quand même… Glad to be sad, définitivment. Et je l’ai lu, il la dit : les deux minutes finales et orchestrales de ce cette chanson sont ce dont le gringalet est le plus fier dans sa carrière : venant d’un égocentrique de son acabit, je trouve assez beau cet aveu, cette fierté pour un moment de musique où il ne chante pas.

Mais descendons de ces hauteurs pour en revenir à la musique populaire d’ici, parce que je viens de lire un pénible article sur les Rita Mitsouko, en d’autre temps héraults de la chanson en France, à propos de leur disque live avec l’orchestre Lamoureux, le plus vieil orchestre symphonique français, en d’autres temps interprète privilégié de Debussy, Ravel ou Xenakis. L’administrateur de l’orchestre m’avait proposé il y a plus d’un an de faire de même avec moi, à savoir reprendre des chansons de mon répertoire (appelons les choses par le seul nom qu’on leur trouve), et les faire arranger pour la formation classique (à ce sujet, il avait évoqué la possibilité de concerts aux Bouffes du Nord ; euh, finalement, c’est solo). Il m’avait, à titre d’exemple donné les pré-mixes des enregistrements réalisés avec les Mitsouko, et j’avais trouvé ça lourdingue, mariage peu inspiré, peu habile et empesé d’électricité, de rythmique plombante et de classique très classique. Aujourd’hui que ces enregistrements sont diffusés, plébiscités par une large portion de la critique musicale hexagonale, l’énigme du naufrage des Rita s’épaissit. Et on en resterait là, on passerait son chemin sans broncher en pensant, reconnaissant, à ce qui a été et ne veut plus être (voire en se souvenant d’un beau concert en 2002 aux Vieilles Charrues, pour peu qu’on ne soit pas regardant sur les « arrangements », où Catherine Ringer irradiait, vous faisait oublier les vaches maigres de leurs dernières livraisons discographiques), si dans le Monde 2 daté du 11 avril, le duo ne tenait des discours réac sur (je cite) « la pauvreté de la scène française » Fred Chichin incriminant Obispo, Johnny et Claude François comme si c’était les seuls référents possibles, et Catherine Ringer assénant en point d’orgue un complaisant : « Pourquoi Star Ac’ fait un tel succès ? parce qu’il n’y a rien d'autre en face ». On dirait du Bergheaud, l’aigreur en moins, dans le registre de l’autodépréciation complaisante, du cocorico à l’envers. Ces gens là, en d’autres temps géniaux, et qui aujourd’hui fermés sur eux mêmes, figés sur leurs à-prioris, leurs références d’il y a 1000 ans, sans doute infoutus de citer un centième de ce qui se fait aujourd’hui en France, vous infligent un indigne brouet classico-funky-flonflons, tout en lamentant qu’ici on soit grave à la traîne des américains … De l’air, les amis, de l’air.

Mais descendons de ces hauteurs pour en revenir à la musique populaire d’ici, parce que je viens de lire un pénible article sur les Rita Mitsouko, en d’autre temps héraults de la chanson en France, à propos de leur disque live avec l’orchestre Lamoureux, le plus vieil orchestre symphonique français, en d’autres temps interprète privilégié de Debussy, Ravel ou Xenakis. L’administrateur de l’orchestre m’avait proposé il y a plus d’un an de faire de même avec moi, à savoir reprendre des chansons de mon répertoire (appelons les choses par le seul nom qu’on leur trouve), et les faire arranger pour la formation classique (à ce sujet, il avait évoqué la possibilité de concerts aux Bouffes du Nord ; euh, finalement, c’est solo). Il m’avait, à titre d’exemple donné les pré-mixes des enregistrements réalisés avec les Mitsouko, et j’avais trouvé ça lourdingue, mariage peu inspiré, peu habile et empesé d’électricité, de rythmique plombante et de classique très classique. Aujourd’hui que ces enregistrements sont diffusés, plébiscités par une large portion de la critique musicale hexagonale, l’énigme du naufrage des Rita s’épaissit. Et on en resterait là, on passerait son chemin sans broncher en pensant, reconnaissant, à ce qui a été et ne veut plus être (voire en se souvenant d’un beau concert en 2002 aux Vieilles Charrues, pour peu qu’on ne soit pas regardant sur les « arrangements », où Catherine Ringer irradiait, vous faisait oublier les vaches maigres de leurs dernières livraisons discographiques), si dans le Monde 2 daté du 11 avril, le duo ne tenait des discours réac sur (je cite) « la pauvreté de la scène française » Fred Chichin incriminant Obispo, Johnny et Claude François comme si c’était les seuls référents possibles, et Catherine Ringer assénant en point d’orgue un complaisant : « Pourquoi Star Ac’ fait un tel succès ? parce qu’il n’y a rien d'autre en face ». On dirait du Bergheaud, l’aigreur en moins, dans le registre de l’autodépréciation complaisante, du cocorico à l’envers. Ces gens là, en d’autres temps géniaux, et qui aujourd’hui fermés sur eux mêmes, figés sur leurs à-prioris, leurs références d’il y a 1000 ans, sans doute infoutus de citer un centième de ce qui se fait aujourd’hui en France, vous infligent un indigne brouet classico-funky-flonflons, tout en lamentant qu’ici on soit grave à la traîne des américains … De l’air, les amis, de l’air.

Bon, j’étais parti dans l’idée de parler de ce que je vivais autour de la sortie du disque et du bouquin, et puis mes vieux démons de donneurs de leçons m’ont repris… Ce sera pour plus tard. Avant d’en rester là, je voudrais vous signaler la sortie en mai du DVD du très bon film d’Antoine Desrosières « Banqueroute » (2000), dont il m’avait confié la BO, avec en bonus, surtout, son premier court métrage « L’hydrolution » un des films les plus hilarants, absurdes et poétiques que j’ai vu de ma vie, il faut vraiment voir ça, c’est, allons y gaiement, un chef-d’œuvre. Et une petite recommandation à l’intention des réalisateurs qui souhaiteraient à l’avenir me confier une BO ou utiliser mes morceaux : renoncez, je porte la poisse ; par contre j’ai un pote breton…

Bon, j’étais parti dans l’idée de parler de ce que je vivais autour de la sortie du disque et du bouquin, et puis mes vieux démons de donneurs de leçons m’ont repris… Ce sera pour plus tard. Avant d’en rester là, je voudrais vous signaler la sortie en mai du DVD du très bon film d’Antoine Desrosières « Banqueroute » (2000), dont il m’avait confié la BO, avec en bonus, surtout, son premier court métrage « L’hydrolution » un des films les plus hilarants, absurdes et poétiques que j’ai vu de ma vie, il faut vraiment voir ça, c’est, allons y gaiement, un chef-d’œuvre. Et une petite recommandation à l’intention des réalisateurs qui souhaiteraient à l’avenir me confier une BO ou utiliser mes morceaux : renoncez, je porte la poisse ; par contre j’ai un pote breton…

Embrassades et accolades.

Dernière nouvelle : deux petites nouveautés à rajouter à votre liste de commissions :

Dernière nouvelle : deux petites nouveautés à rajouter à votre liste de commissions :

- Cocorosie « La maison de mes rêves » : sous ce patronyme et ce titre décourageants, sans parler de la pochette, une petite merveille LO-FI de deux américaines à Paris, sorte de Billie Holiday(s) vaguement trip-hop aux petits pieds, mais jolis, les pieds, très intrigants.

- Sufjan Stevens : « Seven swans » dans la lignée, en plus contemplatif de son très très beau précédent, avec de beaux motifs de banjo mélancolique, et pas mal d’air crève-cœur.

Cinq 7

Cinq 7  Auguri Productions

Auguri Productions